Antes del descubrimiento:

|

Se cree que el hombre apareció en el territorio que hoy conocemos como Venezuela, hace unos 16.000 años. Esta población había llegado por el Sur, de la región del Amazonas, por el Oeste, de los Andes y por el Norte, del Caribe.

Según el antropólogo Miguel Acosta Saignes, existían las nueve áreas culturales siguientes:

- Andes Venezolanos con los Timoto-Cuicas

- Caribes occidentales con los Pemones, Bobures y Motilones

- Cuenca del lago de Maracaibo con los Goajiros, que eran recolectores y pescadores

- Arawacos Occidentales que comprendían los Caquetíos de Falcón, Lara y Yaracuy y se extendían en el sur hasta los llanos

- En Lara los Jirajara-Ayamán y los Gayones

- Los Caribes del Oriente (De allí viene el nombre del equipo de Beisbol Venezolano) desde la Península de Paria hasta Borburata (Cerca de Puerto Cabello en el estado Carabobo)

- En los llanos y en el delta del Orinoco (Waraos), el área de los recolectores, pescadores y cazadores de los llanos

- Los Otomacos, Guanos, Taparitas y Yaruros en la desembocadura del Apure en el Orinoco

- En la Guayana Venezolana, al sur del Orinoco, los Caribes nómadas (aquellos que no viven en un lugar fijo, sino que se desplazan de una zona a otra)

Se estima que habían entre 350 mil y 500 mil habitantes, siendo el área andina la más poblada (Timoto-cuicas), gracias al avance de la agricultura.

¿De que vivían los indígenas?

Las actividades eran diversas. Algunos era recolectores que se dedicaban a recoger frutas, conchas marinas (chipichipi, almejas) o a cazar tortugas, manatíes, caimanes y babas en el agua o dantas, venados, roedores y aves en la tierra. Otros, como los Timoto-cuicas en los Andes, eran agricultores y tenían técnicas avanzadas para cultivar en las montañas, cortando escalones en las laderas, que reforzaban con vallas de piedra.

En Falcón, los caquetíos controlaban los ríos mediante embalses de donde sacaban agua con canales, para regar sus cultivos.

Algunos grupos fabricaban canoas, desde un solo madero, abriendo un hueco en el medio.

¿Cómo eran las casas?

Las viviendas eran muy variadas. Los recolectores, cazadores y pescadores, que cambiaban frecuentemente de vivienda, vivían en sencillas casas de paja. En el sur de Venezuela, se podían encontrar grandes casas circulares como la que observamos en esta foto.

|

|

En el lago de Maracaibo, construían viviendas sobre estacas colocadas en el agua, como en la foto que veremos en el próximo capítulo.

Uno de los legados que nos dejaron estos primeros Venezolanos, fueron los petroglifos, unos grabados en piedra como el que se muestra en la foto.

|

Descubrimiento de venezuela :

|

Cristóbal Colón

Venezuela fue descubierta en el 3er viaje deCristóbal Colón, el 2 de Agosto de 1498, cuando llegó a la desembocadura del río Orinoco, después de haber pasado frente a la isla de Trinidad. ¡Era la primera vez que los españoles tocaban el continente Americano! En efecto, en el primer viaje habían llegado a la isla de Santo Domingo y en el segundo, a la de Puerto Rico.

El viaje se había originado en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en España, el 30 de Mayo de 1498. Posteriormente había hecho escalas en Madeira y en las Islas Canarias.

Cuando llegó al continente Americano, Colón quedó impresionado con la poderosas corriente del Orinoco (un río más grande que cualquiera de los de Europa), así como con las selvas hondas y verdes. En una carta a los reyes de España denominó este lugar "Tierra de Gracia".

Península de Paria

Después prosiguió su viaje pasando por el Golfo de Paria y bordeando la costa pasó cerca de la isla de Margarita, en donde ya vio las primeras perlas. Luego siguió su viaje al Norte a la Española.

|

|

Quien hizo la primera expedición que recorrió el país fue Alonso de Ojeda, saliendo de España en Mayo de 1499. Después de pasar por la península de Paraguaná llegó al golfo de Coquivacoa (Golfo de Venezuela). Allí quedó muy impresionado con las casas de los indios que estaban construidas sobre estacas, en medio del agua, recordando la ciudad de Venecia. Es por ello que denominaron el lugar Venezuela, o Pequeña Venecia. En esa expedición también se encontraba Américo Vespucio, quien dio origen al nombre de América.

Palafitos

Alonso de Ojeda

|

|

Varios viajes siguieron a estas expediciones. Hoy se conocen como los Viajes Menores, los cuales permitieron reconocer la existencia del continente Americano y explorar toda la costa de Venezuela.

La primera ciudad de Venezuela fue Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua, al rededor del año 1515. A pesar de lo inhóspita de la isla (no tiene agua), el lugar fue poblado por aventureros de todos los países en búsqueda de perlas. La ciudad fue destruido unos años después por un maremoto y un huracán.

|

|

Sevilla

Foto Península Paria: Karl Weidmann (Calendario PDVSA 1998)

|

La conquista :

|

La conquista fue el período que siguió al descubrimiento y llegó hasta la mitad del siglo XVII. Los españoles tenían dos grandes motivos para dominar este nuevo mundo que acababan de descubrir.

El primero, un motivo "noble", era la evangelización que consistía en convertir a los aborígenes en cristianos, los cuales debían obediencia al Papa y a los reyes de España.

Fresco Concejo Municipal de Caracas

El segundo motivo, un poco menos noble, era conseguir riquezas, en particular oro y perlas.

Como era de esperarse, a los indios no les gustaba esto. ¿A cuenta de que tenían que obedecer a alguien en la lejanía que ni siquiera conocían? ¿Por que estos recién llegados tenían que imponerles su forma de vida y su civilización?

Esto ocasionó una guerra entre esas dos sociedades. Los españoles, a pesar de ser menos numerosos, contaban con la pólvora (y por lo tanto pistolas y fusiles), caballos y armas de hierro. Esas armas era mucho más efectivas que el arco y la flecha. Por supuesto, ocurrió lo que se podía esperar y los indios no pudieron con la superioridad de las armas de los conquistadores españoles.

El mito de el Dorado

Los españoles habían venido en búsqueda de riquezas. Los aborígenes se dieron cuenta que una forma de "quitarse de encima" a esos exploradores era contándoles que existía un lugar maravilloso, una ciudad de oro que llamaron "El Dorado". Los españoles la buscaron por todas partes: Desde el Atlántico hasta el altiplano de Bogotá, sin conseguirla jamás.

Los indios ofrecieron una fuerte resistencia al intento español de conquistarlos. Uno de los más valientes fue Guaicaipuro, el jefe (cacique) de la tribu Caribe.

Diego de Losada

|

|

Escudo antiguo de la ciudad de Caracas

En su lucha contra los españoles, destruyó algunos poblados y acabó con algunas expediciones. Sin embargo, fue capturado por Diego de Losada, quien unos meses más tarde llegó a un valle y decidió fundar la ciudad que llamó Santiago de León de Caracas, el 25 de Julio de 1567.

|

|

Plano de Caracas

Nótese que todo se centra alrededor de la Plaza Mayor

Las Capitulaciones

Fueron documentos firmados entre los Reyes de España y los jefes de las expediciones que venían al nuevo continente. La primera capitulación fue firmada el 17 de Abril de 1492 entre Cristóbal Colón y los reyes católicos. El acuerdo consistió en lo siguiente:

- Colón es nombrado almirante en todas las islas y tierras firmes descubiertas o ganadas

- Colón es nombrado Virrey y gobernador de estas tierras

- Colón recibiría la décima parte de todas las mercaderías, perlas, piedras preciosas, oro, plata, etc, que se consiguiera

- El almirante aportaría la octava parte de los gastos de las armadas que salieran para las indias y obtendría la octava parte de las ganancias

Colón a su regreso

Otra capitulación muy importante fue la que firmó en 1528 el emperador Carlos V con los Welser, unos ricos banqueros alemanes que le habían prestado una gran cantidad de dinero. En esa capitulación se les concedía un territorio comprendido entre el cabo de la Vela (Cerca de Coro) y Maracapana (en las cercanías de Unare Anzoategui).

Los Welser fueron gobernadores de Venezuela. Se habían comprometido a fundar 2 pueblos y a construir 3 fortalezas, introducir mineros y prestar auxilio militar al gobernador de Santa Marta (actualmente en Colombia). Al no cumplir con el contrato, y después de numerosas denuncias, fue rescindido (suspendido) en 1555.

La Conquista de Oriente

Castillo de La Asunción

Estimulada por la abundancia de perlas, la conquista de Venezuela se inició en Oriente. Los primeros núcleos de población fueron Nueva Cádiz en la isla de Cubagua y la Asunción en Margarita.

Fray Bartolomé de las Casas

Un aspecto notable, fue el plan de Fray Bartolomé de las Casas, un monje defensor de los indígenas que quería una colonización pacífica. A el se le atribuye la idea de traer esclavos negros de África, para aliviar las penas de los indios.

Bartolomé de Las Casas protector de los indios

Tito Salas - Casa natal de Bolívar

La Conquista de La Región de Los Andes

Una de las primeras ciudades fundadas fue el Tocuyo, en 1545, que se convirtió en el punto de partida de varias expediciones. De allí salió Alfonso Pérez de Tolosa en 1547, quien llegó por los llanos de Apure a la cordillera de los Andes, entrando por el río Uribante.

Diego García de Paredes fundó a Trujillo en 1557. Juan Rodríguez Suárez fundó la ciudad de Mérida en 1558 y Juan de Maldonado a San Cristóbal en 1561.

La Conquista del Sur

Río Orinoco

Esta fue una de las zonas más difíciles de conquistar, tanto por su geografía con los grandes ríos, como por la oposición de los aborígenes.

Una de las primeras exploraciones fue la de Diego de Ordaz, en 1531. El primer establecimiento fue San Tomé de Guayana, cerca de la confluencia de los río Caroní y Orinoco, en 1595, por Antonio de Berrío.

|

la colonia:

|

A diferencia de México o de Perú, que tenían muchas riquezas (oro y plata), las provincias que constituían a Venezuela no eran muy importantes para España. Estas cinco provincias (Venezuela, Cumaná, Mérida o Maracaibo, Margarita y Guayana) dependieron primero de Santo Domingo y luego de Santa Fe de Bogotá, quien fue posteriormente "ascendida" a Virreinato (Como México y Perú).

Venezuela tenía una agricultura muy importante; vendía su producción a los ingleses, franceses y holandeses en forma ilegal, ya que España tenía prohibido a sus colonias comercializar con cualquier otra nación.

En esa época los barcos españoles que traían vino, aceite y telas y también esclavos eran asaltados por piratas principalmente ingleses y también franceses. Uno de los más famosos fue Walter Raleigh, un inglés que era apoyado por la reina Isabel de Inglaterra, y hasta recibió el título nobiliario de "Sir" (No olvidemos que Inglaterra y España tuvieron muchos conflictos en esa época). Otro pirata bastante nefasto, el francés Nicolás Valier, después de haber incendiado a Margarita y Cumaná, llegó a Coro en 1569, de donde salieron huyendo todos los habitantes, como era natural con esos antecedentes.

El cultivo de mayor importancia fue el del Cacao. A partir de 1620, y por los próximos dos siglos, fue el producto de exportación más importante de Venezuela. Para cultivarlo vinieron muchos inmigrantes de España, y en particular de las Islas Canarias. Más tarde, ante la necesidad de más gente para cultivarlo, trajeron esclavos negros de África. Los barcos que los traían, cargaban luego Cacao para llevar a México. Esto, como habíamos visto antes, era ilegal y condujo a la Corona a propiciar la creación de la Real Compañía Guipuzcoana.

|

|

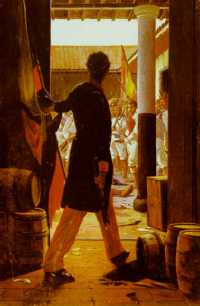

Compañía Guipuzcoana en La Guaira

La Compañía Guipuzcoana de Caracas, fue fundada en 1728. Tenía el deber de abastecer la provincia de Caracas y de perseguir el contrabando. A cambio de eso, tenía la exclusividad comercial, es decir que nadie fuera de ellos, podía comercializar los productos de Venezuela.

|

|

Como sucede siempre con los monopolios, le pagaban a los agricultores mucho menos que los contrabandistas y cobraban más por los productos que traían.

El éxito de la compañía Guipuzcoana y el crecimiento del comercio del Cacao hizo que Caracas fuera tomando importancia y que se centralizara la economía de Venezuela alrededor de esta ciudad. Así, en 1777, Venezuela fue ascendida al rango de Capitanía General, con autoridad político-militar y nueve años más tarde como Audiencia de Venezuela, añadiéndole autoridad judicial y administrativa.

Cacao

|

|

En la época de la colonia, la sociedad venezolana era prácticamente una sociedad de castas, en donde el grupo más importante era el de los peninsulares (los nacidos en el continente español), seguidos de los criollos (hijos de españoles, pero nacidos en América), luego de los canarios, los pardos (mezcla de blancos, indios y negros) quienes constituían el grupo más grande y que se dedicaban al pequeño comercio y a las labores agrícolas y al trabajo manual y finalmente los esclavos negros y los indios.

En 1721, fue creada por la real cédula del rey Felipe V, la Real y Pontificia Universidad de Caracas (hoy en día la UCV).

|

|

A finales del siglo XVIII nacieron en Caracas, dos grandes Venezolanos. El primero de ellos, Simón Rodríguez (1771-1854), luchó por la educación del los niños pobres y aborígenes, pues pensaba que era la única forma de habilitarlos para ser útiles a la sociedad y también fue el maestro de Simón Bolívar y tuvo mucha influencia en su formación. El segundo de ellos, Andrés Bello (1781-1865), fue uno de los grandes humanistas de América Latina con una gran producción de poesías, estudios literarios, obras de historia y derecho. Murió en Chile en donde fue rector de la Universidad de Chile y también senador.

Andrés Bello

|

|

Fue en el siglo XVIII donde se empezó a gestar la independencia de Venezuela. La primera rebelión fue en 1749, cuando Juan Francisco de León, un inmigrante canario cultivador de cacao, se rebeló contra la compañía Guipuzcoana y fue aplastada por el general Felipe Ricardos, quien después fue nombrado gobernador de Caracas en 1751.

La segunda rebelión, fue encabezada por José Leonardo Chirino, hijo de un esclavo negro y de una mujer libre india. Conjuntamente con varios esclavos, después de saquear varias haciendas y matar a sus dueños, intentaron tomar la ciudad de Coro, donde esperaban contar con el apoyo de ex-esclavos curazoleños. Sin embargo los vecinos de Coro se prepararon para defender la ciudad y dominaron el movimiento, con lo cual Chirino fue encarcelado y condenado a muerte por la Real Audiencia.

José María España

Manuel Gual

Otra conspiración, inspirada en los ideales de la revolución francesa, fue la de Manuel Gual y José María España, que pretendía establecer un sistema de gobierno basado en la libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Este movimiento era multiracial, prueba de lo cual era la bandera blanca, azul, amarilla y roja en representación de los cuatro grupos sociales que integraban la nación. Este movimiento, tenía apoyo de potencias extranjeras como Inglaterra y Francia, quienes veían con buenos ojos el debilitamiento de España. Sin embargo, la conspiración es descubierta y España es atrapado al intentar ingresar a Venezuela, es juzgado y condenado a muerte en 1799. Gual, por su parte es envenenado en Trinidad en 1800.

Francisco de Miranda

El último de estos movimientos, y sin duda alguno el más importante, fue el de Francisco de Miranda, considerado como el precursor de la independencia. Después de haber participado en la independencia de los Estados Unidos y de haber luchado en la revolución francesa, Miranda (el único americano que figura en el arco de triunfo de París), con el apoyo de Inglaterra y de los Estados Unidos, parte de Nueva York, en enero de 1806, en el buque Leander, con 200 hombres y dos buques más.

|

|

El desembarco en la costa venezolana no pudo realizarse, por que los buques españoles que custodiaban los puertos libraron una batalla naval, en la que Miranda perdió dos de sus buques, huyendo a Trinidad. Con la ayuda del gobernador de la isla, organiza una segunda excursión que logra desembarcar el 3 de Agosto en la Vela de Coro. Sin embargo, Miranda no consigue el apoyo de los colonos, ya que muchos desconfiaban de el y hasta lo consideraban un agente inglés. Miranda abandonó el país y regresó a Inglaterra.

Sin embargo, los primeros pasos se habían dado... La independencia era indetenible.

|

la idempedencia:

|

En el siglo XVIII dos movimientos marcaron historia y fueron antecedentes muy importantes para la independencia. En primer lugar, los Estados unidos se independizaron de Inglaterra en 1776, abriendo el camino y dando la idea a otras colonias, como Venezuela. En segundo lugar, en 1789, la revolución francesa, con su proclama de libertad, igualdad y fraternidad, traía un antecedente que tuvo mucho impacto entre todos los intelectuales que veían que el régimen existente en Venezuela no se ajustaba a esos ideales que se estaban poniendo de moda.

Estos movimientos en Estados Unidos y Francia fueron el caldo de cultivo para los movimientos de Chirino, Gual y España y la expedición de Miranda en 1806 (ver capítulo anterior), y fueron preparando el terreno para la independencia.

En Venezuela, los "criollos" estaban molestos por ciertas normas que habían impuesto los españoles, tal como lo expresó más tarde Simón Bolívar en su carta de Jamaica: "... con restricciones chocantes; tales son las prohibiciones del cultivo de frutos de Europa, el estanco de las producciones que el rey monopoliza, el impedimento de las fábricas que la misma Península no posee, los privilegios exclusivos del comercio hasta de los objetos de primera necesidad; las trabas entre provincias y provincias americanas para que no se traten, entiendan, ni negocien;"

Además de estos motivos, la gota que derramó el vaso fue que los franceses, bajo el mando de Napoleón Bonaparte habían invadido a España, obligando al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII a renunciar al trono a favor de Napoleón, quien puso a su hermano, José Bonaparte, como rey de España.

El 19 de Abril de 1810

La independencia de Venezuela se inicia en Caracas, el 19 de Abril de 1810, cuando un grupo de criollos caraqueños aprovechó la excusa de que en España estaba mandando un francés, para convocar una reunión del cabildo y proclamar un gobierno propio hasta que Fernando VII volviera al trono de España.

19 de Abril

Fresco de Tito Salas

Madariaga

|

|

El Capitán General (recordemos que Venezuela era una Capitanía General), Vicente Emparan, no estuvo de acuerdo con esto, y cuando desde la ventana del ayuntamiento le preguntó al pueblo que se había reunido en la plaza mayor (hoy plaza Bolívar) si quería que el siguiera mandando, el presbítero José Cortés de Madariaga, le hizo signos a la multitud para que contestaran que "NO". Y eso fue lo que ocurrió. Emparan dijo que entonces, el tampoco quería mando, renunció y se fue a España con sus colaboradores. Se había iniciado la independencia de Venezuela.

Para sustituir a Emparan se nombró un grupo con el nombre muy hipócrita de "Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII". Las primeras medidas que se tomaron fueron las de liberar el comercio exterior, prohibir el comercio de esclavos negros, crear la Sociedad Patriótica (para fomentar la agricultura y la industria), así como la Academia de Matemáticas.

Como también era importante obtener el reconocimiento y apoyo internacional, para lo cual se enviaron varias delegaciones al exterior. A Curazao se envían Mariano Montilla y Vicente Salias (el creador de la letra del himno). A Londres se comisionaron al coronel Simón Bolívar a Luis López Méndez y a Andrés Bello). Finalmente, a los Estados Unidos enviaron a Juan Vicente de Bolívar (Hermano mayor de Simón, y quien por cierto perdió la vida en un naufragio cumpliendo con esta misión), Don Telésforo Orea y Don José Rafael Revenga.

|

|

Adicionalmente, la Junta Suprema se dirigió a todos los otros ayuntamientos de América para que siguieran el "ejemplo que Caracas dio", uniéndose a este movimiento. Se convocaron a elecciones para el mes de Noviembre, a fin de elegir los representantes al primer congreso de Venezuela, el cual quedó instalado el 2 de marzo de 1811 con los diputados electos en 7 provincias: Caracas, Barinas, Cumaná, Barcelona, Margarita, Mérida y Trujillo. Nótese que las provincias de Guayana, Maracaibo y Coro no asistieron, por permanecer fieles al gobierno Español.

Este fue el congreso que adoptó por primera vez la bandera de Venezuela, utilizando la misma que introdujo Francisco de Miranda en su expedición de 1806, añadiéndole en la franja azul siete estrellas, una por cada provincia representada..

|

|

Cristóbal Mendoza

Buscando el esquema de 3 poderes separados, se creó una Alta Corte de Justicia, presidida por Francisco Espejo y para el poder ejecutivo, se designó un triunvirato formado por Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltazar Padrón. Es así como el Trujillano, Cristóbal Mendoza, se convierte en el primer presidente de Venezuela.

|

Declaración de La Independencia

La Sociedad Patriótica, que había sido convocada para ocuparse del desarrollo económico del país, se convirtió en un foro en donde se llevaron a cabo las discusiones y los discursos que condujeron a la independencia del país. Entre los más asiduos participantes estuvieron Simón Bolívar y Francisco de Miranda, a su regreso de Londres.

El 5 de Julio de 1811, los miembros de la Sociedad Patriótica, convencieron a todos los congresantes menos uno, de declarar la independencia de Venezuela, olvidándose de una vez de la defensa de los derechos de Fernando VII. Esto marcó la fundación del Estado Venezolano. El acta de independencia fue encomendada a Juan Germán Roscio y el texto definitivo fue aprobado el 7 de julio. (Más detalles)

Firma de la Independencia por Tomás Lovera

El recién creado estado necesitaba una constitución, para lo cual se encargó a Francisco Javier Ustáriz, a Gabriel Ponte y a Juan Germán Roscio para que la redactaran. La primera constitución fue muy similar a la de los Estados Unidos, es decir de tipo federalista (o descentralizada), en donde las provincias conservaban mucha autonomía y podían tener sus propias leyes. A pesar de que este sistema fue objetado por varios miembros de la Sociedad Patriótica (entre ellos Bolívar y Miranda), fue aprobado por la mayoría. Esta constitución también estuvo inspirada en las ideas francesas, respetando los derechos del hombre y dándole a todos los habitantes el tratamiento de ciudadano, sin importar la clase social. Había nacido la Primera República.

A esta república no le faltaron las dificultades. Los que se oponían a la independencia de Venezuela, llamados los realistas, dominaban las provincias de Maracaibo, Guayana y Coro. España había ordenado el bloqueo a Venezuela, dificultando el comercio exterior, y organizó la resistencia bajo el mando del capitán Domingo Monteverde.

Terremoto de Caracas

Tito Salas

Para colmo de males, el Jueves Santo de 1812, un fuerte terremoto sacudió al país, matando a más de 10.000 personas y causando una gran destrucción en Caracas y otras ciudades. Allí es cuando Bolívar pronunció su famosa frase: Aunque la naturaleza se oponga, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Sin embargo los realistas, y muchos religiosos que los apoyaban, aprovechándose de la ignorancia del la gente, decían que aquello era el castigo de Dios.

|

|

El poder ejecutivo, dividido entre 3 personas (triunvirato) resultaba poco ágil y decidió darle poderes absolutos a Francisco de Miranda para que defendiera la naciente patria, nombrándolo Generalísimo. Sin embargo, ya era tarde. Miranda encargó al coronel Ustáriz la defensa de Valencia y al Coronel Simón Bolívar la de Puerto Cabello. Pero ninguno de los dos logró su objetivo, siendo derrotados.

En Puerto Cabello, un soldado traicionó a Simón Bolívar, sublevando parte de la guarnición. A pesar de eso Bolívar luchó desesperadamente para defender la plaza, hasta que tuvo que huir a La Guaira. En una carta a Miranda, escribió: "Si un solo soldado me hubiese quedado, con ese habría combatido al enemigo; si me abandonaron no fue por mi culpa. Nada me quedó que hacer para contenerlos y comprometerlos a que salvasen la patria; pero, ¡ah! esta se ha perdido en mis manos.

Fortín de San Felipe

|

|

A Miranda no le quedó más remedio que rendirse en San Mateo el 25 de julio de 1812, firmando un armisticio, el cual no fue cumplido por Monteverde quien lo mandó a encarcelar cuando se preparaba para ir al exterior. Igualmente, mandó a matar a miles de personas, incluyendo mujeres y niños, entre los patriotas (los que apoyaban la independencia). Miranda murió encarcelado en la cárcel de La Carraca, en España, el 24 de Julio de 1816. También había muerto en forma prematura la Primera República.

Miranda en la Carraca - Arturo Michelena

La Campaña Admirable 1813

SIMÓN BOLÍVAR, quien al perder Puerto Cabello, había huido a La Guaira, fue posteriormente a Cartagena. Allí, el 15 de Diciembre de 1812, escribió el Manifiesto de Cartagena (Ver recuadro ) en donde empezó a perfilarse como un gran estadista y también como estratega. Con este manifiesto logró el apoyo del Congreso de Nueva Granada y consiguió los recursos materiales y humanos para iniciar lo que se llamó la Campaña admirable (ver recuadro), que se inició con la toma de San Antonio del Táchira, el 1 de Marzo de 1813 y culminó con la entrada triunfal en Caracas, el 7 de agosto de 1813.

|

El Manifiesto de Cartagena

En este manifiesto (texto completo) Simón Bolívar analiza la situación de Venezuela y explica por que se perdió la primera república. También promueve la unión de Nueva Granada (Colombia) y Venezuela, para lograr la libertad de ambos países.

Entre las razones que Bolívar da para la pérdida de la república, figuran el sistema federalista, el cual decía que estaba muy bien para los Estados Unidos, pero no para un país como Venezuela en ese momento. Menciona que se requería un gobierno centralizado y mucho más fuerte. Explicaba que el gobierno debía ser mucho más duro con el enemigo y debía construir un ejército más fuerte y disciplinado. También manifestó que el terremoto significo la "ruina material y moral" de Venezuela.

Santiago Mariño

Mientras tanto, en el oriente del país, Santiago Mariño, conjuntamente con unos patriotas que se habían escapado después de la capitulación de Miranda, logró tomar las provincias de Cumaná Barcelona y Margarita.

|

|

Es también durante la La Campaña Admirable que Bolívar dio su famosa "Proclama de guerra a Muerte", en la que expresó: "Españoles y Canarios, contad con la muerte, aún siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América... Americanos, contad con la vida, aún cuando seáis culpables". Como se puede observar, es una declaración algo radical, que solo puede ser entendida dentro del contexto y de los horrores de la guerra.

|

|

La Campaña Admirable

Bolívar tenía dos divisiones. La primera comandada por Atanasio Girardot y la segunda por José Félix Ribas. El mayor del ejército era el marabino, Rafael Urdaneta. La cronología de los eventos fue la siguiente:

|

- 28 de febrero: Toma de Cúcuta

- 1 de marzo: ocupación de San Antonio del Táchira

- 23 de mayo: entrada a Mérida. donde se concede a Bolívar el título de "Libertador"

- 15 de junio: Proclama de guerra a muerte en Trujillo

- 2 de julio: Ribas derrota a Martí en Niquitao, Trujillo

- 22 de Julio: Victoria de Ribas sobre Oberto, en los Horcones

- 31 de julio: Bolívar vence a Izquierdo en Taguanes

- Agosto: Monteverde huye a Puerto Cabello dejando la vía libre a Caracas

- 7 de Agosto: Entrada triunfal a Caracas

La Segunda República

Con la entrada de Bolívar a Caracas, queda instituida una nueva república que controlaba todas las provincias menos Guayana y Maracaibo. Sin embargo, a la semana de haber llegado tuvo que volver a salir para luchar contra Monteverde, quien se había refugiado en Puerto Cabello. En septiembre, los realistas reciben refuerzos de España. Sin embargo, los éxitos militares de los patriotas continuaron durante 1813, con las batallas de Bárbula (aunque allí muere Girardot) y con la victoria sobre Monteverde en Las Trincheras, el 3 de octubre, forzando su salida del país.

Ricaurte - Estatua en San Mateo

Un elemento que fue determinante en la caída de esta joven república fue la aparición de un caudillo español realista, José Tomás Boves, quien con su liderazgo y la promesa de darles las riquezas de los blancos, comandó un poderoso ejército de llaneros pardos. Boves inicia sus victorias el 3 de febrero de 1814, derrotando a Vicente Campo Elías, en La Puerta. José Felix Ribas, quien contaba con muy pocos hombres, tuvo que salir a reclutar jóvenes estudiantes de la Universidad de Caracas y del Seminario para enfrentar a Boves.

Ricaurte en San Mateo - Antonio Herrera

|

|

En la ciudad de La Victoria, el 12 de febrero, se defendieron heroicamente hasta recibir refuerzos de Campo Elías y lograr la retirada de Boves. (Es para conmemorar este episodio que en Venezuela se celebra el día de la Juventud el 12 de febrero).

Boves, sin embargo, logra reorganizar su ejército y emprende la marcha hacia Caracas. Bolívar lo detiene por algún tiempo en San Mateo, pero luego es vencido el 24 de marzo de 1814. Gracias a la acción heroica de Antonio Ricaurte, quien se sacrificó prendiéndole fuego al polvorín, la pólvora no cayó en manos de Boves.

Detalle Huída hacia Oriente

Titos Salas

Lo que siguió fue el pánico. La crueldad de Boves era legendaria y la población de Caracas, unida a la que ya había huido de otras partes del país, emigró hacia Oriente. Cuentan que en esta huida murieron más personas que en el terremoto mismo.

|

|

El 18 de Agosto, Bolívar al mando de 3000 hombres trató de detener las tropas realistas comandadas por Morales, pero fue derrotado. Cuenta Baralt, que Morales "pasó a cuchillo no solamente a los prisioneros, sino a una gran parte de la vecindad, sin respetar edad ni sexo, haciendo como Rosete, su matanza, en el recinto mismo de la iglesia".

El fin era inevitable: Los jefes patriotas – Bolívar, Mariño, Ribas, Piar, Bermúdez, Monagas, Cedeño y Zaraza – contaban con pocas tropas y tenían muchas diferencias entre sí. Ribas pierde en Urica el 5 de diciembre, sin embargo en esa batalla pierde la vida Boves. Ribas se interna en las montañas, pero es capturado por un jefe realista quien lo mata, manda a freír su cabeza en aceite, y la envía a Caracas, en donde es exhibida en la plaza mayor.

Bermúdez

La última batalla fue la que perdió Bermúdez en Maturín, el 11 de diciembre. Casi todos los jefes patriotas tuvieron que huir al exterior, con la excepción de Monagas, Cedeño y Zaraza que permanecieron para iniciar posteriormente la lucha de guerrillas.

|

|

Terminaba así el año 1814, llamado por los historiadores, con justa razón, el "año terrible", llevándose consigo la corta existencia de la II República.

|

el caudillismo:

|

En el año 1830 sucedieron varios eventos que marcaron el final del período de la independencia: La muerte de Sucre y Bolívar, la separación de Venezuela de la Gran Colombia, la nueva constitución de 1830...

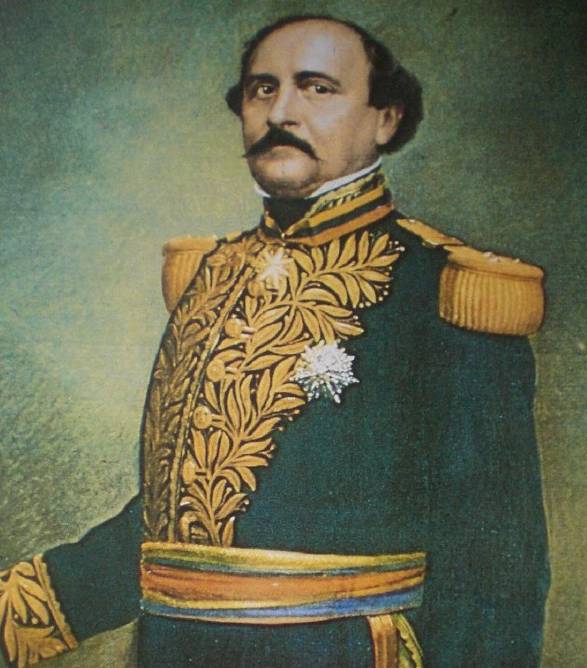

José Antonio Páez

En 1831, José Antonio Páez, héroe de la independencia, asumió la presidencia. Este sería su primer mandato y también el principio de una serie de cambios en el poder, de un caudillo a otro. Es el período que se conoce como el caudillismo.

|

|

En este período inicial de la Venezuela Republicana, habían dos grandes partidos políticos: Por un lado, el partido conservador, al cual pertenecían Páez, José María Vargas y Carlos Soublette y por el otro el partido liberal, el cual fue fundado en 1840 por Antonio Leocadio Guzmán, y que proponía igualdad, democracia, libertad, así como la abolición de la esclavitud y de la pena de muerte.

Posteriormente, entre 1847 y 1858, los hermanos José Tadeo y José Gregorio Monagas se alejaron de estos partidos y gobernaron apoyados por sus propios partidarios. No había libertad de prensa, ni justicia. Inclusive el congreso perdió su libertad y debía obedecer al presidente. La esclavitud, a pesar de que había sido abolida por Bolívar, seguía existiendo y no fue finalmente suspendida sino hasta el año 1850.

La Guerra Federal

Entre 1859 y 1863, se desató en Venezuela una especie de guerra civil, denominada la guerra federal. Por un lado se encontraban los conservadores y por el otro los federalistas o liberales. Los conservadores pertenecían a la oligarquía (también se les denominaba los mantuanos) y no deseaban ni creían en la igualdad, ya que preferían mantener sus privilegios.

Ezequiel Zamora

Los federales, por su parte, estaban liderizadas por Ezequiel Zamora, Antonio Guzmán Blanco y Juan Crisóstomo Falcón.

Juan Crisóstomo Falcón

|

|

Buscaban la elección popular y la caída de la oligarquía. Al vencer en 1863, consagraron varios derechos que hoy en día se dan por sentados y se consideran naturales.

El "decreto de garantías" garantizaba a los Venezolanos lo siguiente:

- La vida (se abolía la pena de muerte)

- La propiedad

- La inviolabilidad del hogar doméstico

- El secreto de la correspondencia

- La libertad de expresión

- La libertad de instrucción

- El derecho al voto de los mayores de 18 años

- Las libertades en general: personal, de tránsito y de industria.

Se dice que la historia la escriben los vencedores. Una de las pruebas más evidentes se puede conseguir cuando se analiza el escudo de Venezuela. En efecto, el escudo nacional tiene dos fechas. La primera, el 19 de abril de 1810, en la cual se inició la independencia. La segunda, el 20 de febrero de 1859, en la cual se consolidó la federación. Igualmente, en los documentos oficiales, además de poner el año en el formato clásico, se añade la inscripción, años tales y tales, que se cuentan desde esas dos fechas.

La Federación

El país había quedado medio arruinado por la guerra cuando Juan Crisóstomo Falcón llegó al poder en 1863. Se crearon 20 estados y el país se llamó Estados Unidos de Venezuela.

En 1864 se preparó una nueva constitución que consagraba los derechos establecidos en el decreto de garantías que acabamos de mencionar.

Sin embargo, una nueva rebelión tumbó el gobierno de Falcón, creando lo que se llamó el "gobierno de los azules". En efecto, los conservadores eran los rojos y los liberales los amarillos. Durante ese período hubo mucha inestabilidad por las peleas entre Domingo y José Ruperto Monagas (hijos de José Gregorio y José Tadeo Monagas), quienes querían tomar el poder. La anarquía siguió. En abril se produjo lo que se conoce como "La revolución de Abril", en la que Antonio Guzmán Blanco, hijo de Antonio Leocadio Guzmán, asumió el poder.

El Ilustre Americano

Desde 1870 y hasta 1887 gobernó en Venezuela el general Antonio Guzmán Blanco. Lo hizo en tres períodos que se denominaron: Septenio (7 años 1870-1877), el Quinquenio (2 años 1879-1884) y la Aclamación o Bieno (1886-1887). Durante las presidencias de Guzmán Blanco se transformaron las ciudades y en particular Caracas: Se construyó entre otros, el Capitolio, La Plaza Bolívar y el Teatro Municipal. Se crea el panteón nacional donde se guardan los restos de los héroes nacionales. También se mejoró la infraestructura de comunicaciones (carreteras Caracas-Valencia, Puertos de La Guaira y Puerto Cabello, vías férreas para ferrocarriles...).

Antonio Guzmán Blanco

|

|

En lo social, se declara que la educación primaria debía ser gratuita y obligatoria. También se adopta el sistema métrico. Se unificó la moneda para facilitar el comercio, ya que en distintas regiones circulaban distintas monedas. Es en 1871 cuando se crea el "venezolano" o "peso fuerte" como moneda nacional, con una efigie de Bolívar por un lado y el escudo nacional por el otro, tal como hoy en día.

Se centraliza el poder político y económico para llevar un mejor control y quitarle poder a posibles caudillos regionales (Se redujeron los estados de 20 a 9). En efecto, Guzmán Blanco logró terminar con los caudillos. Un buen ejemplo de esto, fue el juicio y la condena a muerte de Matías Salazar, segundo vicepresidente. Otros opositores por rebelión fueron apresados en la cárcel de La Rotunda.

Después de su primer período - el Septenio - en 1877, subió Francisco Linares Alcántara, quien tomó algunas acciones contrarias a Guzmán Blanco. Se produjeron conflictos entre los "guzmancistas"y los Alcantaristas", y es lo que se conoce como la revolución reivindicadora. Los Guzmancistas vencieron y llegaron a Caracas. Francisco Linares Alcántara murió en 1879, con lo que Guzmán Blanco fue llamado al poder nuevamente. En esa oportunidad estuvo 5 años - El Quinquenio - al cabo de los cuales subió al poder Joaquín Crespo, fiel seguidor de Guzmán Blanco quien gobernó por el período constitucional, que había sido reducido a 2 años, de 1884 a 1886. En 1886, Guzmán Blanco fue aclamado por unanimidad por el consejo federal, para gobernar otros dos años.

La Inestabilidad Post-Guzmán

Juan Pablo Rojas Paúl fue elegido para el bienio 1888-1890. Sin embargo, el general Joaquín Crespo consideró que esta elección había sido ilegal. Luego vino Raimundo Andueza Palacio, quien se distanció de Rojas Paúl. Andueza quiso continuar en la presidencia y modificó la constitución para elevar a 4 años el período presidencial y establecer el sufragio directo para elegir al presidente. A pesar de haberse terminado su período, Andueza se mantuvo en el poder. Esto originó la "Revolución Legalista" bajo el mando de Joaquín Crespo. Andueza tuvo que irse de Venezuela, dejando el mando a Guillermo Tell Villegas, presidente del Consejo Federal.

Joaquín Crespo

Sin embargo, ese mismo año, Joaquín Crespo volvió a tomar el poder, hasta el año 1898 cuando convocó a elecciones, en las que resultó vencedor el candidato del gobierno, Ignacio Andrade, resultando derrotado José Manuel Hernández (conocido como el "Mocho"), quien lo acusó de haber ganado por el ventajismo del gobierno y se levantó en armas. El mismo Joaquín Crespo fue a combatirlo, muriendo en la acción. Cuando Andrade se preparaba para hacerse reelegir, fue derrocado en 1899 por un Tachirense, Cipriano Castro.

Los Andinos al Poder

El Tachirense Cipriano Castro llegó al poder, saliendo de Colombia al mando de 60 hombres y llegando a Caracas, el 22 de octubre de 1899, luego de librar varios combates, en lo que se conoció como la "Revolución Restauradora". Primero fue nombrado presidente provisional, hasta que se modificara la constitución en 1904 y luego fue nombrado presidente para el período 1904-1911. El vicepresidente era Juan Vicente Gómez, uno de los generales que formaba parte de los 60 hombres que habían acompañado a Cipriano Castro.

Cipriano Castro

|

|

Durante el tiempo que estuvo mandando, Cipriano Castro tuvo que enfrentarse a enemigos internos y externos. En Venezuela, varios de sus opositores, algunos generales latifundistas dirigidos por Manuel Antonio Matos y financiados por banqueros, emprendieron la "Revolución Libertadora".

Fortín Zamuro en Ciudad Bolívar, determinante en la batalla librada.

Esta fue la última guerra civil en Venezuela, la cual culminó con la victoria, el 21/7/1903, de las tropas de Cipriano Castro, bajo el mando de Juan Vicente Gómez en Ciudad Bolívar, contra el general Nicolás Rolando.

|

|

El otro gran problema que tuvo que enfrentar Cipriano Castro, fue el bloqueo naval que impusieron Inglaterra y Alemana, ya que Venezuela se negaba a pagar su deuda, y había confiscado la empresa inglesa que suministraba electricidad a Caracas. Por su parte, Cipriano Castro se quejaba de las empresas extranjeras que habían intervenido en problemas nacionales, al suministrar dinero a los enemigos del gobierno.

Venezuela rehén de las potencias extranjeras

Caricatura de la época

El conflicto fue resuelto gracias a la presión de la opinión pública en Francia, Inglaterra y Alemania, así como a la intervención del presidente de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, quien intervino como mediador. Venezuela, por su parte, se comprometió a pagar su deuda y las naciones agresoras devolvieron los buques apresados y suspendieron el bloqueo.

Juan Vicente Gómez

Juan Vicente Gómez, nacido el 24 de julio de 1857 en el estado Táchira, era uno del grupo de los 60 que tomó el poder bajo el mando de Cipriano Castro. Gómez fue nombrado vicepresidente y quedó encargado del ejército. En varias oportunidades también se encargó de la presidencia, cuando Castro se ausentaba del país.

|

|

En una de esas oportunidades, cuando Cipriano Castro se encontraba en París, Juan Vicente Gómez tomó el poder, prohibiéndole la entrada al país a su antiguo jefe. Eso fue el 19 de diciembre de 1908. Había consumado el golpe de estado que lo mantendría en el poder 27 años, hasta su muerte en diciembre de 1935.

En sus primero años de gobierno, Juan Vicente Gómez se mostró totalmente respetuoso de la constitución y sus leyes. Promovió la reconciliación nacional, permitió el regreso de los exiliados, liberó a los presos políticos. Esto lo llevó a ser electo presidente de la república para el período constitucional 1910-1914. Durante ese período fue consolidando un "Ejército Nacional" completamente leales al gobierno. También manejó con mucho cuidado los puestos claves, en los cuales ponía a familiares y amigos, quienes se enriquecían rápidamente.

Para mantener las apariencias constitucionales, mientras el permanecía en el cargo de General en Jefe de los ejércitos de Venezuela (en la ciudad de Maracay), ocuparon la presidencia sus amigos, José Gil Fortoul, Victorino Márquez Bustillos y Juan Bautista Pérez, en distintos períodos.

Todos los críticos y enemigos fueron reprimidos brutalmente. Solo los más afortunados lograban el destierro, es decir que eran enviados fuera del país. Son esos prisioneros políticos, con los pies engrillados, quienes trabajaron en las grandes obras públicas del período gomecista: La carreteras Caracas-La Guaira, Caracas-Petare y la carretera a los Andes.

Los adversarios que se manifestaron nos fueron muchos, debido a la fortaleza del régimen. Fueron apareciendo progresivamente, a medida que se ponía en evidencia las intenciones de Gómez de quedarse en el poder. Quizás los más conocidos fueron Román Delgado Chalbaud, quien intentó una conspiración y estuvo preso durante 14 años en la famosa cárcel de la Rotunda de Caracas.

También en la Universidad Central, los estudiantes encabezados por Jóvito Villalba y Rómulo Betancourt en febrero de 1928 sostuvieron discursos, huelgas y disturbios pero fueron aplastados por los militares. Esto es lo que se ha conocido como la generación del 28.

Generación del 28

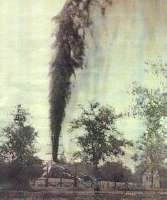

Es durante el período de Gómez que se inició la industria Petrolera Venezolana. Muchos trabajadores del campo emigraron hacia las zonas petroleras, en donde conseguían trabajo más fácilmente. Algunos de los aspectos positivos que tuvo este período fue precisamente el favorecimiento de las inversiones extranjeras (en particular en el sector petrolero que permitió a enezuela el desarrollo petrolero que tiene hoy en día), y el pago de la deuda externa que agobiaba al país (aunque a un costo muy grande).

Reventón del Barroso No. 2

|

|

Se puede decir que Gómez gobernó a Venezuela de la misma forma como un hacendado manejaría su hacienda. Seleccionaba los jefes civiles, gobernadores y ministros, como quien escoge a su personal. Eso sí, de libertad, nada.

Caracas a principios de siglo

Presidentes de Venezuela

José Antonio Páez

José María Vargas

José María Carreño

Carlos Soublette

José Antonio Páez

Carlos Soublette

José Tadeo Monagas

José Gregorio Monagas

José Tadeo Monagas

Julián Castro

Pedro Gual (provisional)

Manuel Felipe de Tovar

Pedro Gual

José Antonio Páez

Juan Crisóstomo Falcón

José Tadeo Monagas

José Ruperto Monagas

Antonio Guzmán Blanco

Francisco Linares Alcántara

Gregorio Cedeño, Jacinto Gutiérrez, José Gregorio Valera

Antonio Guzmán Blanco

Joaquín Crespo

Antonio Guzmán Blanco

Hermóneges López

Juan Pablo Rojas Paúl

Raimundo Andueza Palacio

Guillermo Tell Pulido

Joaquín Crespo

Ignacio Andrade

Cipriano Castro

Juan Vicente Gómez

Victorino Márquez Bustillos

Juan Vicente Gómez

Juan Bautista Pérez

Juan Vicente Gómez

|

LA TRANSCICION DEMOCRATICA :

|

Eleazar López Contreras

Con la muerte de Gómez, el 17 de diciembre de 1935, se termina una de las dictaduras más férreas de la historia del país y culmina el período que llamamos el "caudillismo" para iniciar una transición hacia la democracia. El general Eleazar López Contreras, ministro de guerra y marina quedó encargado de la presidencia hasta el final del período de Gómez, el 19 de abril de 1936. En las elecciones presidenciales resultó electo para el período 1936-1943, pero él mismo solicitó que se modificara la constitución para acortar el período a 5 años, es decir hasta 1941.

|

|

Eleazar López Contreras, a pesar de haber sido heredero de un régimen dictatorial, que hubiera podido proseguir, decidió orientar el país hacia la democracia. López Contreras autorizó la libertad de expresión, permitió la existencia de partidos y sindicatos, reconoció el derecho a huelga, promulgó una ley de trabajo más moderna e instituyó el Seguro Social Obligatorio.

Sin embargo, en marzo 1937, mediante un decreto ordenó la expulsión del país de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Jóvito Villalba y 43 dirigentes más.

El año 1936 merece una mención muy especial por varios acontecimientos notables. En febrero, López Contreras presentó su programa de gobierno que reorientaba la nación hacia la democracia. En ese mismo mes, hubo muchas manifestaciones en contra de Félix Galavís, gobernador de Caracas y un connotado gomecista. López Contreras cedió a las presiones y lo destituyó. Era la primera vez en mucho tiempo que un gobernante cedía ante la presión popular. En ese mismo año se fundaron varios partidos políticos, tales como el Partido Republicano Progresista (PRP) de corte comunista, la Federación de estudiantes de Venezuela fundada por Jóvito Villalba y la Organización Venezolana ORVE de Rómulo Betancourt.

A finales de 1936, se inició la huelga petrolera que duró 43 días y que, a pesar de haber sido abortada con un decreto presidencial, marcó el principio del reconocimiento de los derechos obreros.

Tal como estaba previsto, las elecciones se realizaron en abril de 1941. En aquel entonces, las elecciones no eran directas (es decir por el voto del pueblo), sino que se hacían entre los diputados y senadores del congreso. El ganador, con 120 votos, fue el candidato oficial, un general tachirense llamado Isaías Medina Angarita. El segundo candidato, el famoso escritor Rómulo Gallegos, quien contaba con mucha popularidad, obtuvo 13 votos. Esto puso en evidencia que el sistema electoral que se estaba utilizando no representaba la voluntad del pueblo, sino los intereses de grupos más reducidos.

La apertura de Medina Angarita

Isais Medina Angarita propició una apertura democrática: Se modificó la constitución para permitir la creación de partidos considerados "revolucionarios" y para establecer el sufragio universal y directo, para los diputados, aunque aún no para la presidencia. Durante el período de gobierno de Medina Angarita no hubo presos políticos, ni exiliados o perseguidos políticos.

Medina Angarita

|

|

Es también en ese período, el 13 de septiembre de 1941, que se fundó el partido Acción Democrática (AD), liderizado por Rómulo Betancourt y por Rómulo Gallegos, que tendría tanta influencia en los próximos 60 años. El partido de gobierno dirigido por el propio presidente Medina, era el Partido Democrático Venezolano (PDV).

En 1945 se había creado consenso para que el embajador de Venezuela en Washington, Diógenes Escalante fuese el sucesor de Medina. Sin embargo, cuando regresó a Venezuela cayó enfermo, lo que imposibilitaba su nombramiento. Medina propuso entonces a Ángel Biaggini, su ministro de Agricultura y Cría, para que fuera su sucesor, pero el partido Acción Democrática, que si apoyaba a Escalante, se opuso y solicitó que se nombrara un Jefe de Estado provisional, mientras se modificaba la constitución para que la elección presidencial fuese por el voto universal, directo y secreto, en vez de por el congreso. Esta propuesta fue rechazada por el gobierno. Es entonces cuando Acción Democrática se acercó a un grupo de oficiales descontentos que hicieron un golpe de estado, derrocando a Medina Angarita el 18 de octubre de 1945. El poder fue asumido por una junta de gobierno presidida por Rómulo Betancourt(de 37 años) y con la participación del educador Luis Beltrán Prieto Figueroa, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios. Por el ejercito participaron el Mayor Carlos Delgado Chalbaud y el capitán Mario Vargas.

La Junta Revolucionaria de Gobierno

La nueva "Junta Revolucionaria de Gobierno" ofreció la realización de elecciones en abril de 1946 para un nuevo congreso, la restitución de las garantías constitucionales, de la libertad de prensa y de agrupación sindical.

Al poco tiempo se fundaron dos partidos de origen estudiantil, que llegarían a tener mucha influencia: La Unión Republicana Democrática (URD), fundada por Jóvito Villalba y el "Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI)" fundado por Rafael Caldera.

Durante la gestión de la Junta Revolucionaria de Gobierno se estableció, mediante decreto del 31 de diciembre de 1945, que la participación del estado en la industria petrolera debía ser de 50%, lo que se conoció como el régimen "fifty-fifty" (50-50).

En las elecciones legislativas (universales, directas y secretas) de 1946, AD logró el 80% de los votos, COPEI el 13% y el resto se repartió entre URD y el Partido Comunista. Esta Asamblea Nacional Constituyente fue presidida por el poeta adeco (Acción Democratista) Andrés Eloy Blanco, culminando en julio de 1946 con una nueva constitución que establecía que las elecciones para la presidencia y el congreso serían a través del voto universal, directo y secreto.

El breve mandato de Rómulo Gallegos

En diciembre de 1947, se realizaron las elecciones generales resultando electo, por amplia mayoría, con 870 mil votos, Rómulo Gallegos (AD), seguido por Rafael Caldera de COPEI con 262 mil votos y Gustavo Machado (PCV) con 39 mil votos. Cabe destacar que los miembros de la Junta Revolucionara de Gobierno no participaran como candidatos para no ser acusados de ventajistas.

Don Rómulo Gallegos

Sin embargo el gobierno de Rómulo Gallegos fue muy breve, del 15 de febrero hasta el 24 de noviembre de 1948 cuando fue derrocado por una Junta Militar formada por los tenientes coroneles Carlos Delgado Chalbaud, quien era ministro de la defensa,Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, quienes acusaban al gobierno de haber sido incapaz de resolver la crisis y a Acción Democrática de ser un partido sectario.

|

|

El nuevo régimen expulsó del país a Rómulo Gallegos y disolvió al partido Acción Democrática, así como a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), lo cual hizo que los líderes adecos empezaran a trabajar en la clandestinidad.

La dictadura de Marcos Pérez Jiménez

Sin embargo, en 1950 ocurrió un hecho que cambiaría todas las cosas: el presidente de la Junta Militar de Gobierno, Carlos Delgado Chalbaud fue secuestrado y asesinado. Fue reemplazado por un civil, Germán Suárez Flamerich. Tal como lo había ofrecido la Junta de Gobierno, en noviembre de 1952 se realizaron elecciones en las cuales el partido URD que contaba con el apoyo de todos los sectores democráticos resultó ganador. Pero el gobierno realizó un fraude electoral. Jóvito Villalba, ganador de las elecciones fue apresado y deportado fuera de Venezuela.

El coronel Marcos Pérez Jiménez, fue nombrado Presidente Provisional el 2 de diciembre de 1952. Se nombró un congreso "a dedo" (es decir por el mismo presidente), el cual ratificó constitucionalmente a Pérez Jiménez como presidente constitucional.

|

|

El gobierno de Marcos Pérez Jiménez fue una dictadura muy personalista. Se persiguió y encarceló a todos los opositores, principalmente adecos y comunistas, por medio del Servicio Secreto llamado "Seguridad Nacional" dirigida por Pedro Estrada. Sin embargo, el gobierno inició un extenso programa de obras públicas y su política económica, ayudada por el auge petrolero, muy acertada incrementando la riqueza y el bienestar del país. Es en esa época que se realizaron la autopista Caracas - La Guaira, la ciudad universitaria, las torres del Silencio, el teleférico del Ávila, el teleférico de Mérida, la autopista Tejerías - Valencia y la urbanización dos de diciembre (hoy en día 23 de enero).

El desgaste del gobierno fue progresivo. A la oposición de los estudiantes, se unió la de los profesionales, grupos económicos y la misma iglesia, a través de una famosa pastora del Arzobispo de Caracas, Monseñor Rafael Arias Blanco, quien criticó al gobierno por la mala situación que vivían los obreros y los campesinos, a pesar de la riqueza que estaba registrando Venezuela.

En noviembre de 1957, Pérez Jiménez anunció que en vez de realizar elecciones libres, se convocaría un referéndum para decidir su reelección. La oposición pidió al pueblo que se abstuviera de participar en esa farsa electoral, que no era más que un fraude. Empezaron las huelgas generales, las manifestaciones y el descontento generalizado, causando la huída de Marcos Pérez Jiménez y la consecuente caída de su gobierno el 23 de enero de 1958.

Terminaba así una nueva etapa de la historia de Venezuela, dando paso a la democracia.

Presidentes de Venezuela en este período

1935-1941

1941-1945

1945-1948

1948

1948-1950

1950-1952

1952-1953

1953-1958

Eleazar López Contreras

Isais Medina Angarita

Junta Revolucionaria de Gobierno:

Rómulo Betancourt

Rómulo Gallegos

Junta militar de Gobierno:

Carlos Delgado Chalbaud

Junta de Gobierno:

Germán Suárez Flamerich

Junta de Gobierno:

Marcos Pérez Jiménez

Marcos Pérez Jiménez

|

la democracia :

|

El nuevo presidente, el adeco, Carlos Andrés Pérez, obtenía el 49% de los votos, derrotando a Lorenzo Fernández de COPEI, quien obtenía el 37% de los votos.

La "Gran Venezuela" del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez

Carlos Andrés Pérez (CAP) se encontró con un problema que muy pocos gobernantes del mundo han tenido: ¿Qué hacer con tanto dinero? Lo que cuesta explicarse, es que al culminar el período de gobierno, el próximo presidente, Luis Herrera Campins se quejaba que "recibía un país hipotecado". En efecto, a todo el caudal de ingresos adicionales que recibió CAP por el incremento de precios del petróleo se añadió el endeudamiento por las grandes inversiones que debían hacer de Venezuela un "gran País".

Carlos Andrés Pérez

|

|

Para canalizar los ingresos adicionales y tomar medidas urgentes, CAP pidió al Congreso, y le fueron otorgados, poderes extraordinarios en materia económica. Esto le permitió la creación del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) y la nacionalización de la industria del mineral de hierro. También se promovió la política de pleno empleo, y por primera vez, se fijó un salario mínimo.

Otra acción que tuvo un gran impacto positivo, fue el programa de becas "Gran Mariscal de Ayacucho", que le permitió a miles de venezolanos formarse en universidades del extranjero.

CAP en los actos de nacionalización

Mención especial merece la "Ley orgánica que reserva al estado la industria y el comercio de los hidrocarburos", mediante la cual se "nacionalizaba" (se debería decir "estatizaba") el petróleo, a partir del 1 de enero de 1976.

|

|

Previo a esto, el 30 de agosto de 1975, se creó Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa destinada a manejar los recursos de hidrocarburos de Venezuela.

A pesar del gran influjo de dinero que tuvo el gobierno, no pudo retener el poder en las elecciones de 1978 cuando el candidato opositor de COPEI, Luis Herrera Campins, derrotó al candidato oficial, Luis Piñerúa Ordaz. Su campaña política fue muy hábil, cuando con la frase ¿Dónde están los reales (dinero)? expresaba la frustración del venezolano común que se preguntaba donde había ido a parar toda esa abundancia de recursos.

El país hipotecado de Luis Herrera Campins

Cuando Luis Herrera Campins declaró que "recibía un país hipotecado", muchos venezolanos se alegraron pensando que el gobierno se ocuparía de pagar la deuda y disminuir así el peso de la misma, pero estaban equivocados: Cuando Luis Herrera salió del gobierno, la deuda se había incrementado.

Luis Herrera

|

|

Adicionalmente, en ese período se inició un fuerte proceso inflacionario que aún no se ha parado, se inició la fuga de capitales y una fuerte recesión económica que condujo a la primera devaluación de la moneda nacional, el Bolívar, en muchos años. Fue el llamado "Viernes Negro" que los venezolanos de esa época recuerdan como el fin de la bonanza y el inicio de una crisis que aún perdura. Ese viernes, el 18 de febrero de 1983, se instituyó un control de cambio diferencial, es decir que a partir de ese momento se dejaron de vender los dólares libremente a 4,30 bolívares por dólar, y se vendían a dos precios. Uno más bajo para ciertos productos y servicios prioritarios y otro más alto, para todo el resto. La institución encargada de administrar este cambio dual fue RECADI, hoy en día sinónimo de corrupción, ya que muchas personas y empresas con declaraciones falsas e importaciones ficticias, conseguían dólares baratos y los vendían más caro. Lo más triste es que hubo un solo preso, el conocido "Chino de Recadi", un ciudadano de origen chino, probablemente uno de los casos menos graves.

Estos acontecimientos, precisamente unos meses antes de las elecciones, fueron mortales para COPEI, el partido de gobierno, y permitieron que Jaime Lusinchi, el candidato de Acción Democrática derrotara por amplio margen (57% vs. 35%) al ex-presidente, Rafael Caldera.

Sin embargo, sería injusto no mencionar que en el gobierno deLuis Herrera, la educación y la cultura tuvieron un gran impulso. Resaltan la construcción del complejo Cultural Teresa Carreño, y la culminación de la primera línea del metro de Caracas, ambos inaugurados en 1983, año del bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar.

La ilusión de Armonía de Jaime Lusinchi

Una de las primeras medidas que tuvo que tomar Jaime Lusinchi, fue la recuperación de la economía venezolana y el refinanciamiento de la pesada deuda externa. Al igual como lo hizo Carlos Andrés Pérez en su oportunidad, Lusinchi solicitó poderes extraordinarios al congreso, con la llamada "Ley Habilitante".

Jaime Lusinchi

|

|

Sin embargo, durante todo el período de gobierno duró el régimen de control de cambios administrado por RECADI.

Lo que si se puede mencionar como positivo, es que se empezó a retornar la confianza en la economía del país y que durante todo el gobierno de Lusinchi, hubo paz social. Esto permitió que la popularidad del presidente se mantuviera bastante alta, durante todo su mandato. Su reputación empeoró posteriormente, cuando el próximo presidente tuvo que tomar medidas económicas muy fuertes, al encontrarse las reservas internacionales del país en uno de los niveles más bajos.

El segundo y accidentado gobierno de Carlos Andrés Pérez

A pesar de haber sido acusado de corrupción en su primer gobierno, lo cual se tradujo en el sonado caso del "Sierra Nevada", un buque frigorífico comprado durante su gobierno, el ex-presidente se lanzó a la campaña política, con gran éxito, ya que logró el 53% de los votos, vs. un 40% del candidato Eduardo Fernández de COPEI. (Nótese el alto nivel de polarización, en donde dos candidatos obtienen más del 93% de los votos).

|

|

A los pocos días de haber asumido el poder, ante la crítica situación macro-económica del país, el presidente Pérez anunció una serie de fuertes medidas, lo que se denominó como "El Paquete [de medidas económicas]". Entre las medidas estaban la eliminación del régimen de cambios diferenciales, la eliminación de restricciones para las tasas de interés, la eliminación de subsidios y de controles de precio, así como el incremento de los precios de la gasolina.

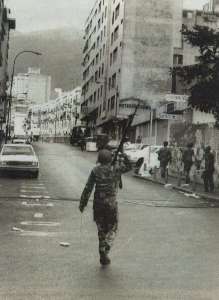

A los pocos días, el 27 y 28 de febrero, se produjo algo que no se había visto en Venezuela por muchos años: un estallido social de gran envergadura, en el cual hubo disturbios y saqueos por parte de turbas que iban destruyendo todo lo que conseguían, tanto en Caracas como en las áreas vecinas de Guarenas, Guatire, La Guaira, Catia La Mar y en los valles del Tuy. El gobierno tuvo que reprimir los disturbios con el ejército en la calle y suspendiendo las garantías constitucionales, dejando un saldo de numerosos muertos. Es lo que se conoce como el "Caracazo".

|

|

Los problemas no terminaron ahí. Unos años después, en 1992 se produjeron dos intentos de golpe de estado. El 4 de febrero, un grupo de oficiales, intentó tomar el poder. Francisco Arias Cárdenas, logró el control total en el estado Zulia, apresando al gobernador del estado, Oswaldo Álvarez Paz. Otro de los golpistas, Hugo Chávez Frías, encargado de tomar la capital fue apresado, y ante las cámaras de televisión del país, asumiendo con mucha valentía la responsabilidad por lo ocurrido, declaró que "por ahora", debían parar en su intento de cambiar el rumbo del país.

Unos meses más tarde, el 27 y 28 de noviembre, se produjo un nuevo intento golpista, cuando otros oficiales, Gruber Odreman y Visconti también fracasaron, teniendo que huir hacia el Perú.

En el año 93 la presión política contra el gobierno siguió aumentando y Carlos Andrés Pérez fue progresivamente perdiendo el apoyo de su mismo partido, lo cual condujo a que en el segundo trimestre del año en curso, se le siguiera un juicio en contra por mal uso de la partida secreta, lo cual condujo a su destitución, unos meses antes que terminara su mandato presidencial. El historiador Ramón J. Velásquez fue nombrado presidente interino, hasta tanto se eligiera el próximo presidente.

|

El segundo período de Rafael Caldera

Cuando se produjo el primer intento de golpe de estado en 1992, todos los venezolanos debieron permanecer en casa observando el desarrollo de los acontecimientos por televisión. En el Congreso se produjeron una serie de discursos condenando a los golpistas. En particular, en un apasionado discurso, el portavoz de Acción Democrática, David Morales Bello exclamó "muerte a los golpistas". Le siguió en el uso de la palabra, el ex-presidente Rafael Caldera, quien con un excelente olfato político se dio cuenta que había un gran descontento y decidió captarlo en su discurso, justificando de cierta forma, el intento de golpe. Esto le valió un alza en su popularidad que le permitió ganar las elecciones en diciembre de 1993, derrotando al candidato de Acción Democrática Claudio Fermín, al de COPEI, Oswaldo Álvarez Paz y al sindicalista Andrés Velásquez, candidato de la "Causa R". Nótese que Rafael Caldera no fue el candidato de COPEI, ya que al no obtener la nominación del partido que había fundado, decidió fundar un nuevo partido llamado Convergencia. Contaba también con el apoyo de una multitud de pequeños partidos, entre los cuales estaba el Movimiento al Socialismo (MAS), y que se denominó el "chiripero".

El gobierno del presidente Caldera se dividió en dos partes. En los primeros años, su gobierno fue de corte "populista", en donde se volvieron a establecer controles de precios y no se subió el precio de la gasolina, que estaba alcanzando unos niveles tan bajos que la hacían una de las más baratas del mundo, llegándose a vender bajo su precio de costo más transporte, es decir con pérdidas.

Ante el deterioro de la economía del país, a mitad del período se produjo un cambio radical, cuando el nuevo ministro de planificación, Teodoro Petkoff, un antiguo guerrillero de izquierda en la década del 60 y militante del MAS, introdujo una nueva política económica, conocida como la "Agenda Venezuela".

|

|

Al poco tiempo de subir al gobierno, Caldera había otorgado la libertad a los líderes golpistas de 1992. Hugo Chávez, quien había tenido el beneficio de una aparición de 35 segundos en la televisión nacional y que había logrado captar todo el descontento por las fallas de la democracia, empezó a subir poco a poco en las encuestas, que liderizaba anteriormente Irene Sáez, alcaldesa de Chacao y ex Miss Universo, quien recibió la postulación por parte del partido COPEI.

Irene Sáez

|

|

En diciembre de 1998, sucedió un fenómeno electoral impensable unos años atrás. Los dos principales partidos del establecimiento AD y COPEI, no recibieron ni siquiera el 5% de los votos. Hugo Chávez, candidato del Movimiento V República (MVR), ganaba ampliamente las elecciones, sobre el ex-gobernador de Carabobo, Enrique Salas Römer, quien había fundado un movimiento político denominado "Proyecto Venezuela".

La Quinta República de Hugo Chávez

Juramento de Chávez en su toma de posesión, frente a Caldera

Antes de asumir el poder, Hugo Chávez anunció que realizaría un referéndum para decidir si se cambiaba o no la constitución nacional, que databa de 1961, con el argumento que era la fuente de corrupción y de problemas del país. En efecto, cuando asumió el poder juró sobre la "moribunda" constitución y decretó la convocatoria al referéndum.

|

|

El referéndum fue aprobado por amplia mayoría. Siguieron otras elecciones para nombrar los miembros a la asamblea constituyente, en las que el gobierno logró obtener 128 de 132 representantes. La nueva constitución fue redactada rápidamente y en diciembre de 1999 fue ratificada en un nuevo referéndum, también por amplia mayoría.

Hugo Chávez, cumpliendo con su promesa de transformación radical del país, logró así "acabar" con los partidos políticos tradicionales, con la Corte Suprema de Justicia, con el Congreso, con el Consejo Nacional Electoral, en pocas palabras, con todos los organismos constituidos. Mientras se "relegitimizan" las nuevas autoridades, nombró un nuevo congreso (denominado "Congresillo"), un nuevo Consejo Nacional Electoral, una nueva Corte Suprema. Sus opositores dicen que usurpó el poder para concentrarlo en su totalidad, sus partidarios dicen que es un paso necesario en la reconstrucción del país. La historia dirá quien tiene razón...

Presidentes de Venezuela en este período

Junta de Gobierno: Wolfgang Larrazábal Ugueto

Edgard Sanabria

Rómulo Betancourt

Raúl Leoni

Rafael Caldera

Carlos Andrés Pérez

Luis Herrera Campíns

Jaime Lusinchi

Carlos Andrés Pérez

Ramón J. Velásquez

Rafael Caldera

Hugo Chávez Frías

|

|